Томас Гоббс

Левиафан,

или

Материя, форма и власть государства церковного и гражданского

1651 г.

Перевод с английского А. Гутермана

Содержание

Моему высокочтимому другу мистеру Франсису Годольфину из ГодольфинаВведение

Часть I. О человеке

Глава I. Об ощущенииГлава II. О представлении

Глава III. О последовательности или связи представлений

Глава IV. О речи

Глава V. О рассуждении и знании

Глава VI. О внутренних началах произвольных движений, обычно называемых страстями, и о речах, при помощи которых они выражаются

Глава VII. О последних пунктах или решениях речи

Глава VIII. О достоинствах, обычно называемых интеллектуальными, и о противостоящих им недостатках

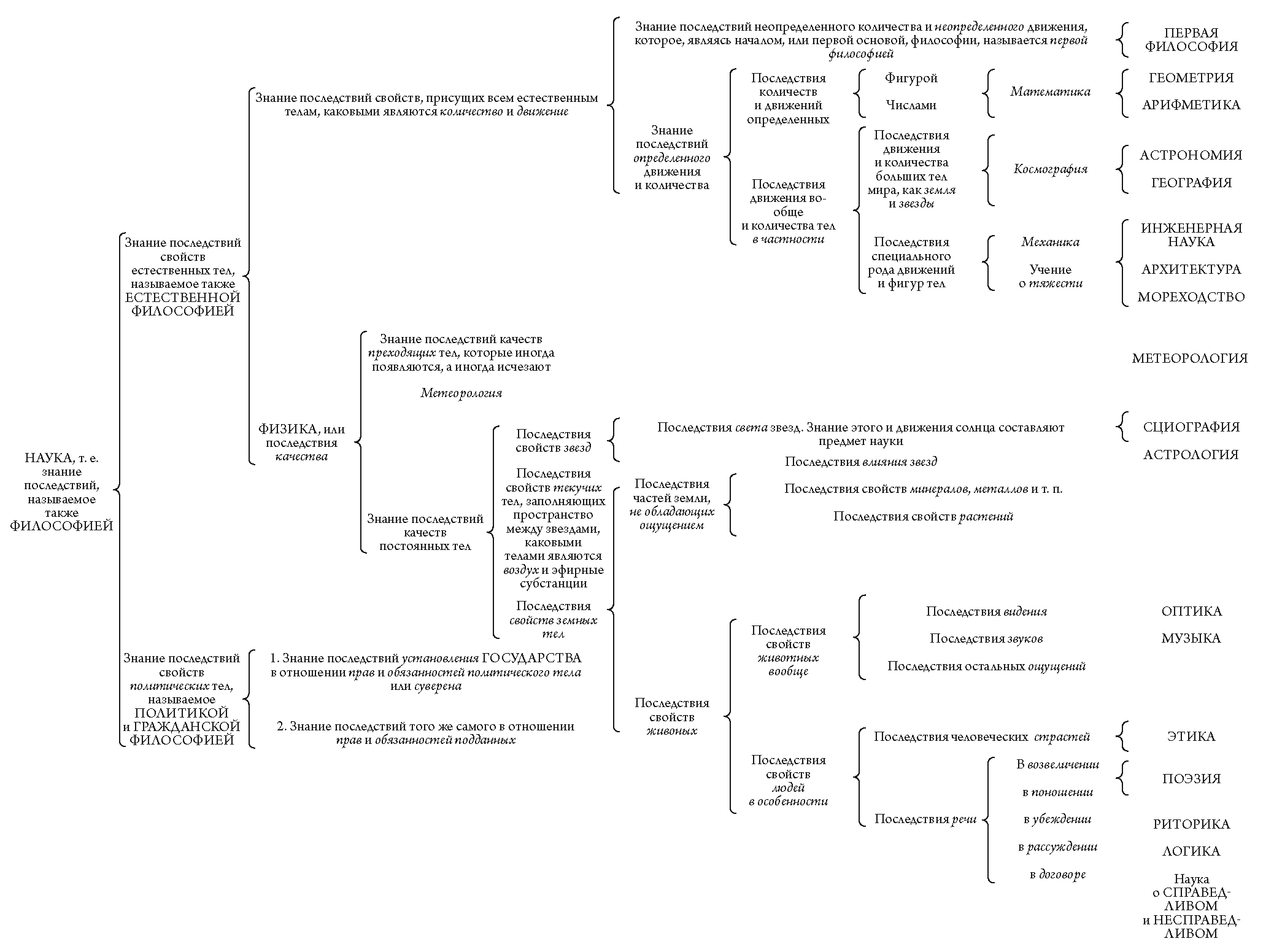

Глава IX. О различных предметах знания

Глава X. О могуществе, ценности, достоинстве, уважении и достойности

Глава XI. О различии манер

Глава XII. О религии

Глава XIII. О естественном состоянии человеческого рода в его отношении к счастью и бедствиям людей

Глава XIV. О первом и втором естественном законе и о договорах

Глава XV. О других естественных законах

Глава XVI. О личностях, доверителях и об олицетворенных вещах

Часть II. О государстве

Глава XVII. О причинах государства, об его возникновении и его определенииГлава XVIII. О правах суверенов в государствах, основанных на установлении

Глава XIX. О различных видах государств, основанных на установлении, и о преемственности верховной власти

Глава XX. Об отеческой и деспотической власти

Глава XXI. О свободе подданных

Глава XXII. О подвластных корпорациях, политических и частных

Глава XXIII. О политических служителях верховной власти

Глава XXIV. О питании государства и о произведении им потомства

Глава XXV. О совете

Глава XXVI. О гражданских законах

Глава XXVII. О преступлениях, оправданиях и о смягчающих вину обстоятельствах

Глава XXVIII. О наказаниях и наградах

Глава XXIX. О том, что ослабляет государство и ведет к его распаду

Глава XXX. Об обязанностях суверена

Глава XXXI. О царстве Бога при посредстве природы

Часть III. О христианском государстве

Глава XXXII. О принципах христианской политикиГлава XXXIII. О числе, древности, цепи, авторитете и толкователях книг священного писания

Глава XXXIV. О значении слов: «дух», «ангел» и «вдохновение» в книгах священного писания

Глава XXXV. О том, что означают в Писании слова: «Царство Божье», «святой» и «сакраменто»

Глава XXXVI. О Слове Божьем и о пророках

Глава XXXVII. О чудесах и об их употреблении

Глава XXXVIII. О том, что понимается в писании под вечной жизнью, адом, спасением, будущей жизнью и искуплением

Глава XXXIX. О том, что понимается в писании под словом «церковь»

Глава XL. О правах Царства Божия при Аврааме, Моисее, первосвященниках и царях иудейских

Глава XLI. О миссии нашего Святого Спасителя

Глава XLII. О церковной власти

Глава XLIII. О необходимом условии для принятия человека в Царство Небесное

Часть IV. О царстве тьмы

Глава XLIV. О духовной тьме вследствие ошибочного толкования писанияГлава XLV. О демонологии и о других пережитках религии язычников

Глава XLVI. О тьме, проистекающей из несостоятельной философии и вымышленных традиций

Глава XLVII. О выгоде, проистекающей от тьмы, и кому эта выгода достается

Обозрение и заключение

Моему высокочтимому другу мистеру Франсису Годольфину из Годольфина

Уважаемый Сэр!

Вашему достойнейшему брату Сиднею Годольфину угодно было при жизни признавать за моими научными работами некоторую ценность, а также и другим образом, как вы знаете, обязать меня знаками своего доброго мнения, ценными сами по себе и особенно ценными благодаря достоинствам его личности. Ибо все добродетели, располагающие человека к служению Богу или к служению своей стране, к гражданскому общежитию или к личной дружбе, ярко проявлялись в его личности не как нечто, приобретенное в силу необходимости, и не как порождение случайного аффекта, а как нечто присущее ему и проникающее благородный строй его натуры. Поэтому в знак уважения и благодарности к нему и преданности к вам самим я смиренно посвящаю вам этот мой трактат о государстве. Я не знаю, как свет примет этот труд и что этот свет будет думать о тех, кого он будет считать его покровителями. Ибо по дороге, осажденной борющимися армиями, из которых одна борется за слишком большую свободу, а другая – за слишком широкие полномочия власти, трудно пройти неизувеченным между линиями обеих. Однако мне думается, что стремление поднять авторитет гражданской власти не будет осуждено гражданской властью и что этого стремления не будут порицать также частные люди, заявляя, что они эту власть считают чрезмерной. Впрочем, я говорю не о людях у власти, а (абстрактно) о седалище власти (наподобие тем простодушным и беспристрастным существам в римском Капитолии, которые своим шумом спасли находившихся внутри Капитолия не потому, что это были именно данные лица, а лишь потому, что они были там), нанося вред, как я полагаю, лишь тем, кто находится вне этого Капитолия, или тем, кто, находясь внутри, содействует находящимся вне его. Больше всего, может быть, способно вызвать недовольство то обстоятельство, что я некоторые тексты Священного Писания использую в других целях, чем те, в которых они обыкновенно используются другими авторами. Но я это делал с достодолжным смирением, а также в силу необходимости (диктуемой задачей моего труда), ибо эти тексты являются передовыми позициями врага, с которых он атакует гражданскую власть. Если, несмотря на все, вы увидите, что мой труд встречает всеобщее порицание, то да будет благоугодно вам оправдать себя, заявляя, что я – человек, любящий свои собственные взгляды, и что я считаю истиной все то, что я говорю, что я уважал вашего брата и уважаю вас и осмелился на этом основании присвоить себе (без вашего ведома) право считать себя вашим, сэр, смиреннейшим и покорнейшим слугой.

Париж, апрель 15/25 1651.

Т. Гоббс

Введение

Человеческое искусство является подражанием природе (искусству, при помощи которого Бог создал мир и управляет им) как во многих других отношениях, так и в том, что оно умеет делать искусственное животное. Ибо, наблюдая, что жизнь есть лишь движение членов, начало которого находится в какой-нибудь основной внутренней части, не можем ли мы разве сказать, что все автоматы (механизмы, движущиеся при помощи пружин и колес, как, например, часы) имеют искусственную жизнь? В самом деле, что такое сердце, как не пружина? Что такое нервы, как не такие же нити, а суставы, как не такие же колеса, сообщающие движение всему телу так, как этого хотел мастер? Впрочем, человеческое искусство идет еще дальше, имитируя разумное и наиболее превосходное произведение природы – человека. Ибо искусством создан тот великий Левиафан, который называется государством (по-латыни Civitas) и который является лишь искусственным человеком, хотя и более крупным по размерам и более сильным, чем естественный человек, для охраны и защиты которого он был создан. В этом Левиафане верховная власть, дающая жизнь и движение всему телу, является искусственной душой; магистрат и другие представители судебной и исполнительной власти являются искусственными суставами; награда и наказание (при помощи которых каждый сустав и член прикрепляются к седалищу верховной власти и побуждаются исполнить свои обязанности) представляют собой нервы, выполняющие такие же функции в естественном теле; благосостояние и богатство всех частных членов представляют собой его силу, salus populi (безопасность народа) – его занятие; советники, внушающие ему все то, что ему необходимо знать, представляют собой память; справедливость и законы представляют собой искусственный разум и волю; гражданский мир – здоровье, смута – болезнь; гражданская война – смерть. Наконец договоры и соглашения, при помощи которых были первоначально созданы, сложены вместе и объединены части политического тела, похожи на то fiat (да будет!) или на «Сотворим человека», которые были произнесены Богом при акте творения.

Чтобы описать природу этого искусственного человека, я буду рассматривать:

- во-первых, материал, из которого он сделан, и его мастера, то есть человека;

- во-вторых, как и путем какого соглашения он был создан, каковы точно права и власть или авторитет суверена; то, что сохраняет государство и что приводит его к распаду;

- в-третьих, что такое христианское государство, наконец, что такое царство тьмы.

В отношении первого пункта в последнее время широко пошла в ход поговорка, что мудрость приобретается не чтением книг, а чтением людей. Вследствие этого те лица, которые по большей части не могут представить никакого другого доказательства своей мудрости, рады показать, что они, по их мнению, вычитали в людях, немилосердно порицая друг друга за глаза. Есть, однако, другая поговорка, которую в последнее время перестали понимать и следуя которой указанные лица, если бы они дали себе труд, могли бы действительно научиться читать друг друга. Это именно афоризм nosce te ipsum (познай самого себя), читай самого себя. Смысл этого афоризма сводился не к тому, чтобы, как это стало теперь обыкновением, поощрять людей, власть имущих, к варварскому отношению к людям, стоящим ниже их, или подстрекать людей низкого состояния к дерзкому поведению по отношению к людям вышестоящим, а к тому, чтобы поучать нас, что (в силу сходства мыслей и страстей одного человека с мыслями и страстями другого) всякий, кто будет смотреть внутрь себя и соображать, что он делает, когда он мыслит, предполагает, рассуждает, надеется, боится и т. д. и по каким мотивам он это делает, будет при этом читать и знать, каковы бывают при подобных условиях мысли и страсти всех других людей. Я говорю о сходстве самих страстей, которые одинаковы у всех людей, как расположение, страх, надежда и т. п., а не о сходстве объектов этих страстей, то есть вещей, которых желают, боятся, на которые надеются и т. п., ибо последние варьируют в зависимости от индивидуального устройства человека и особенностей его воспитания и легко ускользают от нашего познания; так что буквы человеческой души, замаранные и запутанные обычно притворством, ложью, лицемерием и ошибочными доктринами, разборчивы только для того, кто ведает наши сердца. И хотя при наблюдении действий людей мы можем иногда открыть их намерения, однако делать это без сопоставления с нашими собственными намерениями и без различения всех обстоятельств, могущих внести изменения в дело, все равно что расшифровывать без ключа, и в большинстве случаев это значит быть обманутым или в силу слишком большой доверчивости, или в силу слишком большого недоверия в зависимости от того, является ли сам читатель в человеческих сердцах хорошим или плохим человеком.

Впрочем, как бы превосходно один человек ни читал в другом на основе его действий, он это может осуществить лишь по отношению к своим знакомым, число которых ограничено. Тот же, кто должен управлять целым народом, должен путем чтения в себе самом познать не того или другого отдельного человека, а человеческий род. И хотя это трудно сделать, труднее чем изучить какой-нибудь язык или какую-нибудь отрасль знания, однако, после того как я изложу мое чтение в себе самом в методической и ясной форме, другим останется лишь труд рассмотреть, не находят ли они то же самое также в себе самих. Ибо этого рода объекты познания не допускают никакого другого доказательства.

Часть I

О человеке

Глава I

Об ощущении

Что касается человеческих мыслей, то я их буду рассматривать сначала раздельно, а затем в их связи или в их взаимной зависимости. Взятые раздельно, каждая из них есть представление или призрак какого-либо качества или другой акциденции тела вне нас, называемого обыкновенно объектом. Объект действует на глаза, уши и другие части человеческого тела и в зависимости от разнообразия своих действий производит разнообразные призраки.

Начало всех призраков есть то, что мы называем ощущением (ибо нет ни одного понятия в человеческом уме, которое не было бы порождено первоначально, целиком или частью, в органах чувств). Все остальное есть производное из него.

Для понимания вопросов, трактуемых в настоящей книге, знание естественной причины ощущения не очень необходимо, да я и писал об этом подробно в другом месте. Тем не менее, чтобы развить каждую часть моей настоящей системы, я изложу сказанное там вкратце и здесь.

Причиной ощущения является внешнее тело, или объект, который давит на соответствующий каждому ощущению орган непосредственно, как это бывает при вкусе и осязании, или посредственно, как при зрении, слухе и обонянии. Это давление, продолженное внутрь при посредстве нервов и других волокон и перепонок тела до мозга и сердца, вызывает здесь сопротивление, или обратное давление, или усилие сердца освободиться. Так как это усилие направлено вовне, то оно кажется нам чем-то находящимся вовне. Вот это кажущееся (seeming), или этот призрак, люди называют ощущением. В отношении глаза это есть ощущение света или определенного цвета, в отношении уха – ощущение звука, в отношении ноздрей – ощущение запаха, в отношении языка и нёба – ощущение вкуса, а для всего остального тела – ощущение жары, холода, т в ердо сти, мягкости и всяких других качеств, которые мы различаем при помощи чувства. Все эти так называемые чувственные качества являются лишь разнообразными движениями материи внутри вызывающего их объекта, движениями, при посредстве которых он различным образом давит на наши органы. Точно так же и в нас, испытывающих давление, эти качества являются не чем иным, как разнообразными движениями (ибо движение производит лишь движение). Но то, чем они нам кажутся наяву, точно так же как и во сне, есть призрак. И подобно тому, как давление, трение или ушиб глаза вызывают в нас призрак света, а давление на ухо производит шум, точно так же и тела, которые мы видим или слышим, производят то же самое своим сильным, хотя и не замечаемым нами действием. В самом деле, если бы те цвета или звуки были в телах или объектах, которые их производят, они не могли бы быть отделены от них, как мы это наблюдаем при отражении в зеркале или в эхо, где мы знаем, что объект, который мы видим, находится в одном месте, а призрак в другом. И хотя на определенном расстоянии представляется, будто наша фантазия заключается в реальном и действительном объекте, который ее в нас порождает, тем не менее объект есть одно, а воображаемый образ или призрак – нечто другое.

Таким образом, ощущение во всех случаях есть по своему происхождению лишь призрак, вызванный, как я сказал, давлением, то есть движением находящихся вне нас объектов на наши глаза, уши и другие предназначенные для этого органы.

Во всех университетах христианского мира философские школы, основываясь на некоторых текстах Аристотеля, учат, однако, другой доктрине. В отношении причины зрения они говорят, что видимая вещь посылает во все стороны species visible, по-английски visible shew, призрак, аспект или видимое видение, проникновение которого в глаз есть зрение. А в отношении причины слуха они говорят, что слышимая вещь посылает species audible, то есть слышимый аспект или слышимое видение, проникновение которого в ухо производит слух. Более того, в отношении причины понимания они также говорят, что понятая вещь посылает species intelligible, то есть умственное видение, проникновение которого в рассудок производит ваше понимание1. Я говорю это не для отрицания пользы университетов. Но так как мне придется после говорить об их роли в государстве, я не должен пропустить случая попутно показать вам, каковы их недостатки, а одним из них является частое употребление ничего не значащих слов.

1 Тут имеется игра слов, которой Гоббс пользуется для высмеивания схоластов (species по-латыни обозначает видение, вид).

Глава II

О представлении

Никто не сомневается в той истине, что вещь, находящаяся в состоянии покоя, навсегда останется в этом состоянии, если ничто другое не будет двигать ее; но нелегко соглашаются с тем, что вещь, находящаяся в состоянии движения, всегда будет в движении, если ничто другое не остановит ее, хотя основание в первом и во втором случае одно и то же (а именно, что ни одна вещь не может сама менять свое состояние). Объясняется это тем, что люди судят по себе не только о других людях, но и о всех других вещах, и, так как они находят, что после движения они чувствуют боль и усталость, они полагают, что всякая вещь устает от движения и ищет по собственному влечению отдыха; при этом рассуждающие так не спрашивают себя, не есть ли само это желание покоя, которое они в себе находят, другое лишь движение. Исходя из только что указанных соображений, школьная мудрость говорит, что тяжелые тела падают вниз из стремления к покою и из желания сохранить свою природу в таком месте, которое наиболее пригодно для них. Они таким образом бессмысленно приписывают неодушевленным вещам стремление и знание того, что пригодно для их сохранения (познание большее, чем то, которым обладает человек).

Раз тело находится в движении, оно будет двигаться (если ничто не помешает этому) вечно; и что бы ни препятствовало этому движению, оно не прекратит его окончательно в одно мгновение, а лишь в определенный промежуток времени и постепенно. И подобно тому, как мы наблюдаем в воде, что волны продолжают еще катиться долгое время, хотя ветер уже стих, то же самое бывает с тем движением, которое производится во внутренних частях человека, когда он видит, когда ему снится и т. д. Ибо, после того как объект удален или глаз закрыт, мы все еще удерживаем образ виденной вещи, хотя в более смутных очертаниях, чем тогда, когда мы ее видим. И это именно то, что римляне называют imaginatio (воображение) от образа, полученного при созерцании, применяя это слово, хотя и неправильно, ко всем другим ощущениям. Но греки называют это φαντασία, что означает призрак и что применимо как к одному, так и к другому ощущению. Воображение есть поэтому лишь ослабленное ощущение и присуще как людям, так и другим живым существам, как во сне, так и наяву.

Ослабление ощущения у бодрствующих людей не есть ослабление движения, произведенного при ощущении, а лишь затемнение его подобно тому, как свет солнца затемняет свет звезд. Последние днем не в меньшей степени, чем ночью, проявляют те качества, благодаря которым они бывают видимы, но так как из всех раздражений, которые наши глаза, уши и другие органы получают от внешних тел, чувствительным бывает лишь преобладающее, то ввиду преобладания света солнца мы не ощущаем действия звезд. Вот почему, если какой-нибудь объект удаляется от наших глаз, то, хотя впечатление, произведенное им, остается все же, ввиду того что его место заступают другие более близкие объекты, которые действуют на нас, представление прежнего объекта затемняется и слабеет подобно тому, как это бывает с человеческим голосом в шуме дня.

Отсюда следует, что чем длительнее время, протекшее после акта зрения или ощущения какого-нибудь объекта, тем слабее представление, так как непрерывное изменение человеческого тела разрушает в течение времени частицы, находящиеся в движении в акте ощущения. Расстояние во времени и в пространстве, таким образом, на нас оказывает одинаковое действие. Подобно тому, как предметы, видимые нами на большом расстоянии, представляются нам тусклыми и без выделения мелких частей, а слышимые голоса становятся слабыми и не расчлененными, так точно после большого промежутка времени слабеет наше представление прошлого, и мы теряем (к примеру) от виденных нами городов отдельные улицы, а от событий, при которых мы присутствовали, многие отдельные обстоятельства. Ослабленное ощущение мы называем представлением, когда желаем обозначить самую вещь (я разумею представить самую ее), но если мы желаем выразить факт ослабления и обозначить, что ощущение поблекло, старо и отошло в прошлое, мы называем его воспоминанием. Таким образом, представление и воспоминание обозначают одну и ту же вещь, которая лишь в зависимости от рассмотрения ее с разных сторон имеет разные названия.

Много воспоминаний или воспоминание многих вещей называется опыт ом. Опять-таки, так как мы имеем представление лишь о тех вещах, которые мы раньше восприняли ощущением целиком, сразу или по частям в разное время, то в первом случае (когда мы представляем весь объект, как он представился ощущению) мы имеем простое представление, на пример, когда мы представляем себе человека или лошадь, которых мы раньше видели, во втором же случае мы имеем сложное представление, как, например, когда мы от созерцания человека в одно время и лошади в другое время образуем в уме представление кентавра. Таким образом когда человек складывает представление своей собственной личности с представлением действий другого человека, воображая себя, например, Геркулесом или Александром (что часто случается с теми, которые слишком отдаются чтению романов), то мы имеем сложное представление и, собственно говоря, умственную фикцию. Бывают также другие представления, возникающие в людях (хотя и бодрствующих) от слишком сильного воздействия на ощущение. Так, например, если мы загляделись на солнце, впечатление оставляет образ солнца перед нашими глазами долгое время спустя, точно так же человек, долго и интенсивно работавший над геометрическими фигурами, будет (хотя и бодрствуя) в темноте иметь перед глазами образы линий и углов. Так как этот род представлений обыкновенно не приходится к слову в разговорах людей, то он и не имеет особого названия.

Представления спящих мы называем снами. Эти последние (как все другие представления) были также раньше целиком или частями в ощущении. И так как в отношении ощущения необходимые органы ощущения, мозг и нервы, так скованы сном, что они нелегко могут быть движимы действием внешних объектов, то представления в моменты сна, а следовательно, сны могут иметь место лишь постольку, поскольку они проистекают из движения внутренних частей человеческого тела. Когда эти внутренние части бывают раздражены, то они в силу их связи с мозгом и другими органами держат последние в состоянии движения, ввиду чего прежде приобретенные представления появляются, как если бы человек бодрствовал, и раз органы ощущения так скованы, что нет ни одного нового объекта, который мог бы овладеть ими и затемнить эти представления более сильным впечатлением, то сны по необходимости должны быть более ярки при этом бездействии ощущений, чем наши представления наяву. Отсюда проистекает трудность, а в отношении многих представлений невозможность точного различения между ощущением и сном. Что касается меня, то, принимая во внимание, что во сне я не часто и не последовательно думаю о лицах, местах, объектах и действиях, как я делаю это наяву, и что не припоминаю во сне такого длинного ряда связанных мыслей, как в другое время, а также ввиду того, что в бодрствующем состоянии я часто замечаю нелепости моих снов, но никогда не думаю во сне о нелепости моих мыслей наяву, – исходя из всего этого, я вполне убежден, что, находясь в бодрствующем состоянии, я не во сне, хотя во сне я воображаю себя бодрствующим.

Так как мы видим, что сны порождаются раздражением некоторых из внутренних частей тела, то разные раздражения должны по необходимости вызвать различные сны. Вот почему лежание в холоде порождает сны страха и вызывает представление и образ какого-нибудь страшного объекта (так как движение от мозга к внутренним частям и от внутренних частей к мозгу бывает взаимно); и так как гнев порождает жар в некоторых частях тела, когда мы бодрствуем, то слишком сильное нагревание тех же частей, когда мы спим, порождает гнев и вызывает в мозгу образ врага. Точно таким же образом так как естественная красота вызывает желание, когда мы бодрствуем, а желание порождает жар в некоторых других частях тела, то слишком большой жар в этих частях, когда мы спим, вызывает в мозгу красивые образы. Коротко говоря, наши сны – это обратный порядок наших представлений наяву. Движение в бодрствующем состоянии начинается на одном конце, а во сне – на другом конце.

Труднее всего отличить сон человека от его мыслей наяву, когда мы по какой-нибудь случайности не замечаем, что мы спали, что легко может случиться с человеком, которого тяготят страшные мысли и сильные укоры совести, а также с человеком, который спит без того, чтобы раздеться и лечь в постель, например, с тем, кто дремлет, сидя в кресле. Ибо если какое-нибудь необычайное и необъяснимое явление представится тому, кто дает себе труд раздеться и старательно приготовляется ко сну, то последний нелегко примет это за нечто другое, чем сон. Мы читаем о Марке Бруте (человек, которому Юлий Цезарь спас жизнь и который был также фаворитом последнего и, тем не менее, убил его), что он при Филиппах в ночь накануне сражения, данного им Августу Цезарю, видел ужасное явление, о котором историки обыкновенно рассказывают как о видении. Но, принимая в соображение обстоятельства, можно легко догадаться, что это был лишь короткий сон. В самом деле, сидя в своей палатке, задумчивый и преследуемый ужасом своего безрассудного деяния, он легко мог, вздремнув в прохладе, видеть сон о том, что его более всего ужасало, каковой ужас, по мере того как он постепенно заставлял Брута просыпаться, неизбежно должен был также заставлять постепенно исчезать. Брут же, не имевший уверенности в том, что он спал, не мог иметь никакого основания считать свое представление сном или чем-либо иным, чем видением. И такие случаи очень нередко бывают, ибо даже совершенно бодрствующие люди, если они трусливы и суеверны, начинены всякими страшными сказками и находятся одни в темноте, подвержены подобного рода иллюзиям и верят, что видят бродящих по кладбищу духов и привидения умерших людей, между тем как это лишь фантазия или же проделка некоторых лиц, которые пользуются подобным суеверным страхом, чтобы пройти ночью переодетыми в такие места, о посещении которых они не желали бы, чтобы стало известно.

И от этого незнания, как отличить сны и другие яркие представления от видений и ощущений, возникла в прошлом наибольшая часть религий язычников, поклонявшихся сатирам, фавнам, нимфам и т. п., а в настоящее время это незнание является источником тех представлений, которые невежественные люди имеют о русалках, привидениях и домовых и о силе ведьм. Ибо, что касается ведьм, я полагаю, что их колдовство не является реальной силой, и тем не менее я думаю, что они справедливо наказываются за их ложную уверенность, будто они способны причинить подобное зло, – уверенность, соединенную с намерением причинить это зло, буде они на то способны. Их колдовство ближе к новой религии, чем к искусству и науке. Что же касается русалок и бродячих привидений, то я полагаю, что такие взгляды распространялись или не опровергались с целью поддерживать веру в пользу заклинания бесов, крестов, святой воды и других подобных изобретений духовных лиц. Не приходится, конечно, сомневаться в том, что Бог может сотворить сверхъестественные явления. Но что Бог это делает так часто, что люди должны бояться таких вещей больше, чем они боятся приостановки или изменения хода природы, который Бог тоже может совершить, – это не является догматом христианской веры. Но под тем предлогом, что Бог может сотворить всякую вещь, дурные люди смело утверждают все что угодно, хотя бы они сами считали это неверным, если только это служит их целям. Разумный человек должен верить этим людям лишь постольку, поскольку правильное рассуждение заставляет считать правдоподобным то, что они говорят. Если бы этот суеверный страх духов был устранен и вместе с ним предсказывания на основании снов, ложные пророчества и другие, связанные с этим вещи, при помощи которых хитрые и властолюбивые люди околпачивают простодушный народ, люди были бы более склонны повиноваться гражданской власти, чем это имеет место теперь.

Искоренение таких предрассудков должно было быть делом школ, но последние скорее питают такие доктрины. Ибо (не зная, что такое представление или ощущение) они учат по традиции: одни говорят, что представления возникают сами от себя и не имеют никакой причины, другие – что они обыкновенно порождаются волей и что добрые мысли вдыхаются в человека (внушаются последнему) Богом, а злые мысли – дьяволом, или что добрые мысли влиты в человека Богом, а злые – дьяволом. Некоторые говорят, что ощущения получают образы вещей и передают их общему ощущению, а общее ощущение передает их воображению, а воображение – памяти, а память – способности суждения, точно вещи, переходящие из рук в руки, все это словеса, которые ничего не объясняют.

Представление, которое вызывается в человеке (или в каком-нибудь другом существе, одаренном способностью иметь представления) словами или другими произвольными знаками, есть то, что мы обыкновенно называем пониманием, и оно присуще человеку и животному. Ибо собака по привычке будет понимать зов или порицание своего хозяина, точно так же многие другие животные. Понимание же, составляющее специфическую особенность человека, состоит в понимании не только воли другого человека, но и его идей и мыслей, поскольку последние выражены последовательным рядом имен (названий) вещей, соединенных в утверждения, отрицания и другие формы речи. О понимании этого рода я буду говорить ниже.

Глава III

О последовательности или связи представлений

Под последовательностью или связью представлений я разумею то следование представлений одно за другим, которое называют (в отличие от речи, выраженной словами) речью в уме.

Когда человек представляет себе какую-нибудь вещь, то непосредственно следующее за этим представление не является совершенно случайным, как это кажется. Не всякое представление следует за всяким другим представлением безразлично. Напротив, подобно тому, как мы не имеем никакого представления о том, чего не было когда-то целиком или частью в нашем ощущении, точно так же мы не имеем перехода от одного представления к другому, если мы никогда не имели подобного перехода в наших ощущениях. Это имеет следующее основание. Все представления суть движения внутри нас, являющиеся остатками движений, произведенных в ощущении, и те движения, которые непосредственно следуют друг за другом в ощущении, продолжают следовать в том же порядке и по исчезновении ощущения, так что, если предыдущее движение снова имеет место и является преобладающим, последующее, в силу связанности движимой материи, следует за ним таким же образом, как вода на гладком столе следует в том направлении, в котором какая-либо капля ее водится пальцем. Однако так как за одной и той же воспринятой вещью в ощущении иногда следует одна вещь, а иногда другая, то с течением времени случается, что, представляя себе одну вещь, мы не можем сказать с уверенностью, какое будет наше ближайшее представление. Одно лишь можно с уверенностью сказать, а именно что это будет нечто, следовавшее за имеющимся у нас представлением в то или другое время раньше.

Связь представлений или речь в уме бывает двоякого рода. Первого рода связь неурегулирована, не скреплена определенным намерением и не постоянна; в ней нет захватывающего представления, которое владело бы следующими за ним представлениями и направляло бы их к себе как к желательной и страстной цели. В таком случае представления, как говорят, блуждают и кажутся неподходящими одно к другому подобно тому, как это бывает во сне. Таковы обыкновенно бывают мысли тех людей, которые не только находятся вне общества, но и ничем определенным не озабочены. И хотя в таком состоянии их мысль работает, как в другое время, но без всякой гармонии, как звуки, которые издает расстроенная лютня или настроенная под руками того, кто не умеет играть. Однако и в этой беспорядочной скачке мыслей можно часто открыть определенное направление и определенную зависимость одной мысли от другой. Например, казалось бы, что может быть нелепее, как задать вопрос (как это один собеседник сделал), в разговоре о настоящей гражданской войне, о том, какова была ценность римского сребреника? Однако для меня связь была вполне очевидна. Именно мысль о войне повела к мысли о выдаче короля его врагам, а эта мысль повлекла за собой мысль о предательстве Христа, а это, в свою очередь, навело на мысль о 30 сребрениках, которые были ценой предательства, и отсюда легко вытекал приведенный ядовитый вопрос, и все это в течение одного мгновения, ибо мысли текут быстро.

Второго рода связь более постоянна, так как она регулируется каким-нибудь желанием или намерением. Ибо впечатление, произведенное вещью, которой мы желаем или боимся, сильно и перманентно или (если оно на некоторое время исчезло) быстро возвращается; оно иногда бывает настолько сильно, что не дает нам спать. От желания возникает мысль о некоторых средствах, при помощи которых мы видели осуществленным нечто подобное тому, к чему мы стремимся, и от этой мысли – мысль о средствах для достижения этих средств и так далее, пока мы не доходим до некоего начала, находящегося в нашей собственной власти. И так как цель благодаря силе произведенного ею впечатления часто приходит на ум, то если мысли начинают блуждать, они быстро приводятся снова в порядок. Это было замечено одним из семи мудрецов и побудило его предписать людям то правило, которым теперь пренебрегают, а именно respice finem. Это значит: во всех ваших действиях часто имейте перед глазами то, чего вы хотите достигнуть, как ту вещь, которая направляет все ваши мысли на путь к его достижению.

Связь регулированных мыслей бывает двоякого рода. Связь одного рода мы имеем тогда, когда мы от какого-нибудь воображаемого следствия ищем причин или средств, производящих его, и такая связь мыслей присуща как человеку, так и животному. Связь другого рода мы имеем тогда, когда, воображая какую-нибудь вещь, мы ищем всех тех эффектов, которые могут быть произведены при помощи этой вещи, иначе говоря, мы представляем себе, что мы можем делать с этой вещью, когда мы владеем ею. Признаков этого рода связи мыслей я ни у кого другого, кроме как у человека, никогда не наблюдал, ибо такого рода любопытство вряд ли присуще какому-нибудь живому существу, имеющему лишь чувственные страсти, каковы голод, жажда, похоть и гнев. Коротко говоря, речь в уме, если она управляется какой-нибудь целью, есть лишь искание или способность к открытиям, то, что римляне называют sagacitas и solerita, выискивание причин какого-нибудь настоящего или прошлого следствия или следствий какой-нибудь настоящей или прошлой причины. Бывает иногда, что человек ищет то, что он потерял; от того места и момента, где и когда он впервые заметил пропажу, он мысленно перебегает в обратном направлении с места на место и с одного момента времени к другому, чтобы найти, где и когда он это потерял, то есть чтобы найти определенные и ограниченные моменты времени и пространства, с которых надо начать систематические поиски. Отсюда его мысль снова пробегает те же места и моменты, чтобы найти, какой акт или какой случай были причиной его потери. Это мы называем воспоминанием или вызыванием в памяти. Римляне называют это reminiscentia, как если бы это было воспроизведением в сознании наших прежних действий. Бывает иногда, что человек знает определенное место, в пределах которого ему следует искать; тогда он мысленно пробегает по всем его частям таким же образом, как кто-нибудь, потерявший драгоценность, стал бы искать ее, пробегая с места на место по комнате, или же как гончая рыщет по полю, пока не найдет следа, или как человек пробегает алфавитный реестр, чтобы отыскать рифму.

Иногда человек желает знать последствия какого-нибудь действия, и тогда он представляет себе какое-нибудь аналогичное действие в прошлом и его результаты, предполагая, что одинаковое действие приводит к одинаковым последствиям. Так, например, тот, кто предвидит, что последует за преступлением, вспоминает, какие последствия подобного преступления он наблюдал раньше, имея при этом следующий ход представлений: преступление, агенты власти, тюрьма, судья, виселица. Этот род мыслей называется предвидением и благоразумием или предусмотрительностью, а иногда мудростью, хотя такая догадка благодаря трудности наблюдать все обстоятельства бывает очень обманчива. Одно, однако, несомненно: чем богаче опыт одного человека в отношении прошлых вещей, чем опыт другого, тем он более благоразумен, и его ожидания реже его обманут. Только настоящее имеет бытие в природе, прошлые вещи имеют бытие лишь в памяти, а будущие вещи не имеют никакого бытия. Будущее есть лишь представление ума, применяющего последствия прошлых действий к действиям настоящим, что с наибольшей уверенностью делается тем, кто имеет наибольший опыт. Однако не с абсолютной уверенностью. И хотя мы говорим о благоразумии, когда, результат отвечает нашему ожиданию, однако по существу это есть лишь презумпция, ибо предвидение будущих вещей, которое есть провидение, присуще лишь тому, чьей волей это будущее должно быть вызвано к жизни. Лишь от него одного и сверхъестественным путем исходит пророчество. Лучший пророк естественно является лучшим угадчиком, а лучшим угадчиком является тот, кто больше всего сведущ и искусен в тех вещах, о которых он гадает, ибо он имеет больше всего признаков, чтобы при их помощи угадать.

Признаком является предыдущее событие по отношению к последующему и, обратно, последующее по отношению к предыдущему, если подобная последовательность была наблюдаема раньше, и чем чаще такая последовательность была наблюдаема, тем меньше неуверенности в отношении признака. Вот почему тот, кто имеет больше опыта в каком-нибудь роде дел, имеет больше признаков, при помощи которых он может гадать насчет будущего, а следовательно, является наиболее благоразумным. При этом такой человек является настолько больше благоразумным, чем тот, кто является новичком в этого рода делах, что преимущество первого не может быть уравновешено преимуществом природного или импровизированного остроумия, хотя многие молодые люди, может быть, имеют на этот счет противоположное мнение.

Однако не благоразумием человек отличается от животного. Бывают, животные, которые в возрасте одного года больше замечают и преследуют то, что им полезно, следовательно, более благоразумны, чем десятилетние ребята.

Подобно тому, как благоразумие есть презумпция будущего, основанная на опыте прошлого, точно так бывает презумпция прошлых вещей, выведенная из других вещей (не будущих, а тоже прошлых). Тот, кто, например, наблюдал ход вещей и последовательность событий, при которых цветущее государство дошло сначала до гражданской войны, а затем до упадка, угадает при виде упадка другого государства, что подобная война и подобный ход событий имели место и здесь. Но в такой догадке почти также мало уверенности, как и в отгадывании будущего, ибо оба основаны лишь на одном опыте.

Нет, насколько я могу вспомнить, другой душевной функции, вложенной в человека природой таким образом, чтобы для ее применения требовалось лишь одно, а именно родиться человеком и жить, пользуясь своими пятью чувствами. Те другие способности, о которых я буду говорить после и которые кажутся присущими одному лишь человеку, приобретены и умножены изучением и трудолюбием, а у большинства ученых людей – просвещением и дисциплиной, и все они возникли благодаря изобретению слов и речи. Ибо человеческий ум не имеет никакого другого движения, кроме ощущения, представления и связи представлений, хотя при помощи речи и метода эти способности могут быть развиты до такой высоты, чтобы отличить людей от всех других живых существ.

Все, что мы себе представляем, конечно. В соответствии с этим мы не имеем никакой идеи, никакого понятия о какой-либо вещи, называемой нами бесконечной. Ни один человек не может иметь в своем уме образ бесконечной величины, точно так же он не может себе представить бесконечной скорости, бесконечного времени, или бесконечной силы, или бесконечной власти. Когда мы говорим, что какая-либо вещь бесконечна, мы этим обозначаем лишь, что мы неспособны представить себе концы и пределы названной вещи, так как мы имеем представление не о самой бесконечной вещи, а лишь о нашей собственной неспособности. И поэтому имя Бога употребляется не с тем, чтобы дать нам представление о нем (ибо он непостижим, и его величие и сила не представляемы), а лишь с тем, чтобы мы почитали его. Точно так же человек не может иметь представления о вещи, не воспринимаемой ощущением, так как все (как я говорил раньше), что мы представляем себе, было раньше воспринято ощущением сразу, целиком или по частям. Ни один человек поэтому не может себе представить какую-либо вещь, иначе как находящейся в определенном месте, обладающей определенной величиной и способностью быть делимой на части; точно так же никто не может представить себе, чтобы какая-либо вещь находилась целиком в этом месте и одновременно целиком в другом месте, ни того, чтобы две или больше вещей могли быть одновременно в одном и том же месте, ибо ни то, ни другое никогда не было и не может быть воспринято ощущением, а все это – нелепые разговоры, принятые на веру (без какого бы то ни было смысла) обманутыми философами и обманутыми или обманывающими схоластами.

Глава IV

О речи

Хотя книгопечатание и является остроумным изобретением, оно не имеет большого значения по сравнению с изобретением письменности. Но нам неизвестно, кто первый открыл употребление письменности. Первый, кто принес ее в Грецию, как говорят, был Кадм, сын финикийского царя Агенора. Это было полезное изобретение для продления памяти о прошлом времени и для взаимной связи человеческого рода, рассеянного по столь многим и отдаленным друг от друга областям земного шара; оно было к тому же весьма трудным, требуя внимательного наблюдения за различными движениями языка, нёба, губ и других органов речи, чтобы создать столько же различных букв для их запоминания. Но наиболее благородным и выгодным из всех других изобретений было изобретение речи, состоящей из имен или на званий в их связи; при их помощи люди регистрируют свои мысли, вызывают их в памяти, если они были в прошлом, и сообщают их друг другу для взаимной пользы и взаимного общения. Без способности речи среди людей не было бы ни государства, ни общества, ни договора, ни мира в такой же мере, как это не бывает среди львов, медведей и волков. Первым творцом речи был сам Бог, который научил Адама, как называть существа, подобные тем, которые Он ему показал, ибо Священное Писание не идет дальше в этом вопросе.

Однако этого было достаточно, чтобы научить его прибавить еще имена, по мере дальнейшего ознакомления с этими существами и с той пользой, которую они приносят, а также постепенно соединять эти имена таким образом, чтобы быть понятым. Таким образом с течением времени могло накопиться столько слов, сколько Адаму необходимо было, хотя не в такой мере, как это необходимо оратору или философу. В самом деле, я не нахожу в Священном Писании ни одной вещи, из которой, прямо или косвенно, можно было бы вывести заключение, что Адам знал название всех фигур, чисел, мер, цветов, звуков, представлений, отношений; еще меньше есть основания думать, будто он знал имена слов и речей, вроде: общее, специфическое, утвердительное, отрицательное, вопросительное, желательное, неопределенное, которые все полезны, еще меньше знал он такие слова, как entity (сущность), intentionality (умышленность), quiddity (сущность) и другие бессмысленные схоластические слова.

Однако весь этот язык, приобретенный и обогащенный Адамом и его потомством, был снова утрачен при постройке Вавилонской башни, когда всякий человек за его мятеж был поражен рукой Бога забвением своего прежнего языка. И так как эти люди были при этом вынуждены рассеяться по разным частям света, то необходимым следствием этого было, что существующее ныне разнообразие языков было постепенно создано ими, по мере того как их научила этому нужда (мать всех изобретений). С течением времени это разнообразие стало везде еще более богатым.

Общее применение речи состоит в том, чтобы перевести нашу речь в уме в словесную речь или связь наших мыслей в связь слов. Польза от этого двоякая. Первая – это регистрация хода наших мыслей. Так как наши мысли имеют склонность ускользнуть из нашей памяти, заставляя нас таким образом возобновить весь процесс их формирования сначала, то ускользнувшие мысли могут быть снова вызваны в памяти при помощи тех слов, которыми они были обозначены. Первое применение имен состоит таким образом в том, что они служат метками для памяти. Второе – в том, что многие люди, пользующиеся одними и теми же словами, обозначают (при помощи их связи и порядка) друг другу свои понятия или мысли о каждой вещи, а также свои желания, опасения или другие их чувства. И в силу этого их применения они называются знаками. Специальные способы использования речи суть следующие. Во-первых, регистрировать то, что мы путем размышления открываем как причину вещи, настоящей или прошлой, а также то, что какая-нибудь вещь, настоящая или прошлая, может, как мы полагаем, произвести или иметь своим следствием; это в общем есть приобретение технических знаний. Во-вторых, сообщать другим то знание, которое мы приобрели, то есть советовать или учить друг друга. В-третьих, сообщать другим наши желания и намерения, с тем, чтобы мы могли взаимно помогать друг другу. В-четвертых, развлекать нас самих и других, играя нашими словами для невинного удовольствия и украшения.

Этим четырем способам использования соответствуют также четыре способа злоупотреблений. Первое, когда люди неправильно регистрируют свои мысли благодаря неустойчивому значению употребляемых ими слов, в силу чего они регистрируют в качестве своих представлений то, чего они никогда не представляли, и таким образом обманывают себя. Второе, когда они употребляют слова метафорически, то есть в другом смысле, чем тот, для которого они предназначены, обманывая этим других. Третье, когда они словами объявляют как свою волю то, что не является их волей. Четвертое, когда они употребляют их, чтобы причинить боль друг другу. В самом деле, мы видим, что природа вооружила живые существа для причинения боли врагу: некоторых зубами, других рогами, а третьих руками. Но причинить боль человеку языком является лишь злоупотреблением речью, разве только это – человек, которым мы обязаны руководить; но в таком случае это не есть уже причинение боли, а наставление и исправление.

Способ, благодаря которому речь служит для запоминания последовательности причин и следствий, состоит в применении имен и их связи. Из имен некоторые суть собственные и приурочены лишь к одной вещи, как, например, Петр, Джон, этот человек, это дерево, некоторые же общи многим вещам, например, человек, лошадь, дерево. Каждое из этих последних имен, хотя и является одним именем, есть имя различных, особых вещей и в отношении всех их в совокупности называется универсальным, причем в мире нет ничего универсального, кроме имен, так как каждая из наименованных вещей является индивидуальной и единичной.

Одно универсальное имя применяется ко многим вещам в силу их сходства в отношении какого-нибудь качества или того или другого признака; и, в то время как собственное имя вызывает в памяти одну только вещь, универсальное вызывает любую из этих многих вещей.

Из универсальных имен некоторые бывают большего объема, другие – меньшего, причем те, которые большего объема, заключают в себе те, которые меньшего объема, некоторые же, кроме того, бывают одинакового объема и включают друг друга взаимно. Например, имя тело имеет более широкое обозначение, чем слово человек, и содержит последнее в себе, а имена человек и разумное – одинакового объема и взаимно включают друг друга.

Однако здесь следует заметить, что под именем не всегда разумеется, как в грамматике, одно только слово, но иногда описательная совокупность многих слов. Ибо все эти слова: тот, кто в своих действиях соблюдает законы своей страны, составляют лишь одно имя, равнозначное слову справедливый.

При этом применении имен то более широкого, то более ограниченного значения мы запоминание последовательности представляемых в уме вещей заменяем запоминанием последовательности названий. Например, если человек, который совершенно не обладает способностью речи (как такой, который родился и остается совершенно глухонемым), поставит перед собой треугольник, а рядом с ним два прямых угла (каковы углы квадрата), то он может путем размышления сравнить и найти, что три угла этого треугольника равны тем двум прямым углам, которые стоят рядом. Однако если показать этому человеку другой треугольник, отличный по форме от предыдущего, то он не будет знать, не затратив нового труда, будут ли три угла и этого треугольника также равны двум прямым. Человек же, умеющий пользоваться словами, заметив, что такое равенство не обусловлено ни длиной сторон, ни какой-либо другой особенностью в его треугольнике, а исключительно тем, что в нем прямые стороны и три угла и что это есть все то, за что он его назвал треугольником, такой человек смело выведет универсальное заключение, что такое равенство углов имеется во всех треугольниках без исключения, и зарегистрирует свое открытие в следующих общих терминах: всякий треугольник имеет свои три угла равными двум прямым углам. И таким образом последовательность, найденная в одном частном случае, регистрируется и запоминается как универсальное правило, что разгружает наш процесс познания от моментов времени и места, освобождает нас от всякого умственного труда за исключением первоначального, а также превращает то, что мы нашли истинным здесь и теперь, в истину во все времена и во всех местах.

Но польза слов для регистрации наших мыслей ни в чем так не очевидна, как при счете. Природный идиот, который никогда не мог выучить наизусть порядка имен числительных, как один, два, три, может наблюдать каждый удар часов и качать при этом головой или говорить «один, один, один», но никогда не может знать, который час бьет. И кажется, что было время, когда эти числительные имена не были в употреблении и люди были вынуждены применять пальцы одной из своих рук или обеих к тем вещам, счет которых они желали иметь, и что отсюда произошло то, что наших числительных имен имеется у одних народов лишь десять, а у других лишь пять, после чего эти народы начинают счет снова. А человек, который умеет считать до десяти, если он будет произносить числительные имена вне их порядка, растеряется и не будет знать, когда он кончит счет. Еще меньше он будет способен складывать и вычитать и совершать все другие арифметические действия. Таким образом без слов нет возможности познания чисел, еще меньше – величин, скоростей, сил и других вещей, познание которых необходимо для существования или для благоденствия человеческого рода.

Когда два имени соединены вместе, образуя связь или утверждение, как, например, человек есть живое существо, или такое: если кто либо человек, то он живое существо, то если последнее имя живое существо обозначает все то, что обозначает первое имя человек, утверждение или связь истинны, в противном случае они ложны. Ибо истина и ложь являются атрибутами речи, а не вещей, и там, где нет речи, нет ни истины, ни лжи. Ошибка может в этом случае иметь место, как, например, когда мы ждем того, чего не будет, или предполагаем то, чего не было, но ни в коем случае человек не может быть виновен в этом случае во лжи.

Так как мы видим, что истина состоит в правильной расстановке имен в наших утверждениях, то человек, который ищет точной истины, должен помнить, что обозначает каждое употребляемое им имя, и соответственно этому поместить его; в противном случае он запутается в словах, как птица в силке, и чем больше усилий он употребит, чтобы вырваться, тем больше он увязнет. Вот почему в геометрии (являющейся единственной наукой, которую до сих пор Богу угодно было пожаловать человеческому роду) люди начинают с установления значения своих слов, каковое установление значения они называют дефинициями, помещая последние в начале своего изучения. Отсюда видно, насколько необходимо каждому человеку, стремящемуся к истинному познанию, проверять дефиниции прежних авторов и или исправлять их, если они небрежно формулированы, или сделать их самому заново. Ибо ошибки, сделанные в дефинициях, увеличиваются сами собой по мере хода изучения и доводят людей до нелепостей, которые изучающие замечают сами, но не могут избегнуть без возвращения к исходному началу, где лежит источник их ошибок. В силу этого происходит, что те, которые доверяют книгам, поступают подобно тем, которые складывают много маленьких сумм в большую сумму, не проверяя, были ли эти маленькие суммы правильно сложены или нет, а когда они в конце концов находят явную ошибку и все же не сомневаются в правильности своих оснований, не знают, каким образом исправить ошибку. Точно так же и люди, доверяющие книгам, проводят время в порхании по своим книгам, как птицы, влетевшие через дымную трубу и видящие себя запертыми в комнате, порхают, привлекаемые ложным светом, по оконному стеклу, так как у них не хватает ума, чтобы сообразить, каким путем они вошли. В правильном определении имен, таким образом, лежит первая польза речи, а именно приобретение знания, а в неправильном определении или отсутствии всякого определения кроется первое злоупотребление, от которого происходят все ложные и бессмысленные учения. В силу этого люди, почерпающие свои знания из книг, доверяясь авторитету последних, а не из собственного размышления, настолько ниже состояния необразованных людей, насколько люди, обладающие истинным познанием, выше их. Ибо незнание составляет средину между истинным знанием и ложными доктринами. Естественное ощущение и представление не могут быть абсурдными. Природа сама не может ошибаться, и, по мере накопления ими богатства языка, люди становятся или мудрее или глупее среднего уровня. Точно так же невозможно без письменности кому бы то ни было стать необычайно мудрым или (если только его память не парализована болезнью или плохой конституцией органов) необычайно глупым. Ибо для мудрых людей слова являются лишь счетными марками, которыми они пользуются лишь для счета, для глупцов жe они полноценные монеты, освященные авторитетом какого-нибудь Аристотеля, Цицерона, или Фомы, или какого-либо другого учителя, лишь бы человека.

Имена могут быть даны всему тому, что может быть подвергнуто счету, а также быть сложенными одно с другим для образования суммы или быть вычтенными одно из другого и образовать остаток. Римляне называли денежные счета Rationes, а операцию счета Ratiocinatio и то, что мы в долговых расписках и в счетных книгах называем Items (статьи счета), они называли Nomina, то есть имена; и отсюда, кажется, они распространили слово ratio на способность счета во всех других вещах. Греки имеют лишь одно слово λόγος для речи и разума. Это не значит, будто они полагали, что не может быть речи без разума, а лишь то, что не может быть рассуждения без речи; и самый акт рассуждения греки называли силлогизмом, что означает суммирование связей разных высказываний. И так как одни и те же вещи могут быть приняты в расчет на основании различных признаков, то их имена могут быть различным образом повернуты и варьированы. Это разнообразие имен может быть сведено к четырем общим категориям.

Во-первых, вещь может быть принята в расчет в качестве материи или тела как живая, чувствующая, разумная, горячая, холодная, движущаяся, находящаяся в покое; под всеми этими именами подразумеваются материя или тело, так как все таковые имена суть имена материи.

Во-вторых, вещь может быть принята в расчет или рассматриваема из-за какого-либо признака или качества, которые мы в ней воспринимаем, как, например, из-за того, что она приведена в движение, что она имеет такую-то длину, что она горячая и т. п., и тогда мы от имени самой вещи, путем небольшого изменения или преобразования, образуем имя для того признака, который мы принимаем во внимание, например, если нас интересует в вещи то, что она живая, то мы принимаем в расчет жизнь; тот признак вещи, что она движется, мы обозначаем словом движение; что она горяча – словом жара; что она длинна – словом длина и т. п. Все эти имена суть имена признаков или свойств, которыми одна материя или тело отличается от других; эти имена носят название абстрактных имен, так как они отвлечены (не от материи), а от рассмотрения материи.

В-третьих, мы принимаем в расчет свойства наших собственных тел, причем мы делаем следующее различение, например, при виде какой-нибудь вещи принимаем в соображение не самую вещь, а вид ее, цвет, образ ее в нашем представлении, а слыша какую-нибудь вещь, принимаем в соображение не ее, а лишь слушание или звук, который есть наше представление или восприятие вещи ухом. И таковые имена являются именами представлений.

В-четвертых, мы принимаем в расчет или в соображение и даем имена самим именам и речам. Ибо такие имена, как общее, универсальное, особенное, двусмысленное, являются именами имен, а имена утверждение, вопрос, повеление, рассказ, силлогизм, проповедь, просьба и многие другие подобные являются именами речей. Всеми этими именами исчерпывается разнообразие имен, положительных, которые ставятся, чтобы обозначить нечто, существующее в природе, или нечто, что может быть воображаемо человеческим умом, как, например, тела, которые существуют или могут быть представлены существующими, или свойства тел, которые существуют или могут быть представлены существующими, или слова и речь.

Имеются также другие имена, называемые отрицательными. Эти имена являются знаками, обозначающими, что какое-нибудь слово не является именем вещи, о которой идет речь. Таковы слова: ничего, никто, бесконечное, непостижимое, три минус четыре и тому подобное. Такие имена однако полезны для размышления или для направления мыслей и вызывают в уме наши прошлые размышления, хотя они не являются именами какой-нибудь вещи, ибо они заставляют нас отказаться от неправильно употребляемых слов.

Все остальные имена являются лишь пустыми звуками, причем они бывают двух сортов: 1) когда они новы и их смысл еще не установлен дефиницией; огромное количество таких имен сочинено схоластами и малодушными философами; 2) когда люди образуют имя из двух имен, значение которых противоречит друг другу и несовместимо одно с другим, как, например, имя: не вещественное тело или (что то же самое) невещественная субстанция и огромное количество других подобных имен. Ибо если два имени, из которых составлено какое-нибудь ложное утверждение, соединить вместе и объединить в одно, то оно совсем ничего не обозначает. Если, например, такое высказывание, как четырехугольник кругл, является ложным утверждением, то слово круглый четырехугольник ничего не обозначает и является пустым звуком. Точно так же, если неправильно говорить, что добродетель может быть влита или вдуваема и выдуваема, то слова влитая добродетель, вдунутая добродетель являются такими же абсурдными и бессмысленными, как круглый четырехугольник. Вот почему вы вряд ли встретитесь с каким-нибудь бессмысленным и лишенным всякого значения словом, которое не было бы образовано с латинского или греческого. Француз редко слышит, чтобы нашего Спасителя называли словом parole, но часто слышит, что Его называют словом verbe. Однако слова verbe и parole отличаются друг от друга только тем, что одно – латинское, другое – французское.

Когда человек, слыша какую-нибудь речь, имеет те мысли, для обозначения которых слова, речи и их связь предназначены и установлены, тогда мы говорим, что человек данную речь понимает, ибо понимание есть не что иное, как представление, вызванное речью. Вот почему, если речь специфически свойственна человеку (что, как я знаю, есть на самом деле), то и понимание также специфически свойственно ему. И вот почему не может быть никакого понимания абсурдных и ложных утверждений, в случае если они универсальны; хотя многие думают, что они их понимают, тогда как они лишь спокойно повторяют слова или вызубривают их наизусть.

Какого рода речи обозначают расположения, отвращения и страсти человеческой души, а также их применение и злоупотребление, об этом я буду говорить после изложения вопроса о страстях. Имена таких вещей, которые вызывают в нас известные эмоции, то есть которые нам доставляют удовольствие или возбуждают наше неудовольствие, имеют в обиходной речи непостоянный смысл, так как одна и та же вещь не у всех людей вызывает одинаковые эмоции, а у одного и того же человека – одинаковые эмоции не во всякое время. Действительно, так как мы знаем, что все имена даются, чтобы обозначить наши представления, и что все наши аффекты суть тоже лишь представления, то, воспринимая различно одни и те же вещи, мы едва ли можем избегнуть различного их названия.

И хотя природа того, что мы воспринимаем, остается той же, однако различие наших восприятий этой вещи в зависимости от разнообразной конституции тела и предвзятых мнений накладывает на каждую вещь отпечаток наших различных страстей. Вот почему, рассуждая, человек должен быть осторожен насчет слов, которые помимо значения, обусловленного природой представляемой при их помощи вещи, имеют еще значение, обусловленное природой, наклонностями и интересами говорящего. Таковы, например, имена добродетелей и пороков, ибо один человек называет мудростью то, что другой называет страхом, один называет жестокостью то, что другой называет справедливостью, один – мотовством то, что другой великодушием, одни – серьезностью то, что другой – тупостью, и т. п. Вот почему такие имена никогда не могут быть истинными основаниями для какого-нибудь умозаключения. Не в большей степени такими основаниями могут служить метафоры и тропы речи, но эти менее опасны, ибо они признают свое непостоянство, чего другие имена не делают.

Глава V

О рассуждении и знании

Когда человек рассуждает, он лишь образует в уме итоговую сумму путем сложения частей или образует остаток путем вы чит ания одной суммы из другой, или, что то же (если это делается при помощи слов), образует имя целого из соединения имен всех частей, или от имени целого и одной части образует имя другой части. И хотя в некоторых вещах (в числах, например) люди помимо сложения и вычитания называют еще другие действия, как умножение и деление, но эти последние суть то же самое, что первые, ибо умножение есть лишь сложение равных вещей, а деление есть лишь вычитание какой-нибудь вещи, повторенное столько раз, сколько мы можем. Эти операции свойственны не одним лишь числам, а всякого рода вещам, которые могут быть сложены одна с другой или вычтены одна из другой. Ибо если арифметика учит нас сложению и вычитанию чисел, то геометрия учит нас тем же операциям в отношении линий, фигур (плотных и поверхностных), углов, пропорций, времен, степеней, скорости, силы и т. п. Логика учит нас тому же самому в отношении последовательности слов, складывая вместе два имени, чтобы образовать утверждение, и два утверждения, чтобы образовать силлогизм, и много силлогизмов, чтобы составить доказательство. Из суммы же или из заключения силлогизм а логики вычитают одно предложение, чтобы найти другое. Политические писатели складывают вместе договоры, чтобы найти обязанности людей, а законоведы складывают законы и факты, чтобы найти, что правильно и что неправильно в действиях частных людей. Одним словом, в отношении всякого предмета, в котором имеют место сложение и вычитание, может иметь место также и рассуждение, а там, где первые не имеют места, совершенно нечего делать и рассуждению.

На основании всего этого мы можем дефинировать (то есть определить) то, что подразумевается под словом рассуждение, когда мы последнее считаем в числе способностей человеческого ума, ибо рассуждение в этом смысле есть не что иное, как подсчитывание (то есть складывание и вычитание) связей общепринятых общих имен с целью отметить и обозначить наши мысли. Я говорю отметить их, когда мы считаем про себя, и обозначить их, когда мы доказываем или сообщаем наши выкладки другим людям.

И подобно тому, как в арифметике неопытные люди должны, а сами профессора могут часто ошибаться, точно так и в другого рода рассуждениях могут ошибаться и выводить неправильные заключения самые способные, самые внимательные и самые опытные люди. Это не значит, что рассуждение само по себе всегда бывает правильным рассуждением в такой же мере, как арифметика является точным и непогрешимым искусством, но ни рассуждение одного человека, ни рассуждение какого угодно числа людей не дают уверенности в его правильности, точно так же как не дает уверенности в правильности какого-либо счета то обстоятельство, что его единодушно одобрило большое число людей. Вот почему подобно тому, как при возникновении спора по поводу какого-либо счета партии должны добровольно согласиться между собой считать правильным счетом счет какого-либо арбитра, или судьи, решению которого они готовы подчиниться, если они не хотят, чтобы их спор довел их до свалки или, в силу отсутствия правильного рассуждения, установленного природой, остался нерешенным, точно так же бывает во всяких спорах. А когда люди, считающие себя умнее всех других людей, крикливо требуют, чтобы судьей было правильное рассуждение, но при этом однако добиваются, чтобы вещи решались не рассуждением кого-либо иного, а лишь их собственным, то это так же невыносимо в человеческом обществе, как если люди в карточной игре захотели бы по вскрытии козыря использовать во что бы то ни стало в качестве козыря ту масть, наибольшее количество которой находится в их руках. Ибо эти люди заявляют притязание не больше и не меньше как на то, чтобы каждая из их страстей, которая овладела ими в данную минуту, была принята за правильное рассуждение – и это в их собственных тяжбах. Претендуя на это, они тем самым обнаруживают отсутствие у них правильного рассуждения.

Польза и цель рассуждения заключаются не в том, чтобы найти сумму или истину одной или нескольких связей, лежащих далеко от первых дефиниций и установленных значений имен, а в том, чтобы начать с этих последних и двигаться вперед от одной связи к другой. Ибо не может быть уверенности в правильности конечных заключении без уверенности в правильности всех тех утверждений и отрицаний, на которых они были основаны или из которых они были выведены. И точно так же как отец семейства, который при сведении счета складывал бы в одну сумму суммы всех счетов расхода, не проверяя, насколько каждый счет правильно составлен теми, кто его представил, и не зная, за что он платит, был бы в этом случае не в лучшем положении, чем если бы он принял весь счет оптом, доверяясь искусству и честности счетчика, – точно также тот, кто, рассуждал о всех других вещах, принимает заключения, доверяясь авторам, а не выводит их из первичных данных всякого счета (каковыми являются значения имен, твердо установленные дефинициями), напрасно тратит свой труд; он ничего не знает, а лишь верит.

Когда человек размышляет без помощи слов, что может быть сделано в отношении отдельных вещей (например, когда он при виде какой-либо вещи предполагает то, что, по всей вероятности, предшествовало ей или что, по всей вероятности, последует за ней), то мы называем ошибкой, когда то, что, по его предположению, должно было последовать, не последовало или то, что, по его предположению, должно было предшествовать, не предшествовало. Такой ошибке подвержены самые благоразумные люди.

Но когда мы, рассуждая словами, имеющими общее значение, приходим к общему ложному заключению, то, хотя в этом случае обыкновенно говорят об ошибке, на самом деле здесь имеет место абсурд – или бессмысленная речь. Ибо ошибка есть лишь обманчивое предположение, что что-либо было в прошлом или будет в будущем, и, хотя предполагаемое фактически не имело места в прошлом или не будет иметь места в будущем, однако возможность того или другого не была исключена.

Когда же мы делаем утверждение общего характера, то оно в случае его неправильности не может быть представлено как возможность. А слова, при которых мы ничего не воспринимаем, кроме звука, суть то, что мы называем абсурдом, пустяками и бессмыслицей. Вот почему, если кто-либо стал бы мне говорить о круглом четырехугольнике, или о признаках хлеба в сыре, или о невещественной субстанции, или о свободном субъекте, о свободной воле или о какой бы то ни было свободе, за исключением свободы от внешних препятствий, я не сказал бы, что он ошибается, а сказал бы, что его слова не имеют смысла, то есть что он говорит абсурд.

Выше (во второй главе) я сказал, что человек превосходит всех остальных животных способностью исследовать при восприятии какой-либо вещи, каковы будут последствия последней и какого эффекта он может достигнуть при ее помощи. И теперь я прибавлю, что другая степень того же превосходства состоит в том, что человек может при помощи слов свести найденные им последовательности к общим правилам, называемым теоремами и афоризмами, то есть что он умеет рассуждать или считать не только в числах, но и во всех других вещах, которые могут быть сложены одна с другой или вычитаемы одна из другой.

Однако эта привилегия урезывается другой привилегией, а именно привилегией абсурдов, которым не подвержено ни одно живое существо, кроме человека. А из людей более всего подвержены им те, которые занимаются философией. Ибо очень верно то, что Цицерон где-то говорит о философии, а именно что нет такого абсурда, которого нельзя было бы найти в книгах философов. Основание этого явления очевидно. Ибо ни один из них не начинает своих рассуждений с дефиниций, или объяснений, тех имен, которыми они пользуются, каковой метод применялся лишь в одной геометрии, благодаря чему заключения последней стали бесспорными.

Причины абсурдов

1. Первую причину абсурдных заключений я приписываю отсутствию метода, тому, что философы не начинают своих рассуждений с дефиниций, то есть с установления значения своих слов, как будто они могли бы составить счет, не зная точного значения числительных имен один, два и три.

А так как все тела принимаются в расчет под разными соображениями (о чем я уже говорил в предшествующей главе) и так как эти соображения различно наименованы, то разные абсурды возникают благодаря смешению или ненадлежащему объединению их имен в единое утверждение. И вот почему.

2. Вторую причину абсурдных утверждений я приписываю тому обстоятельству, что имена тел даются их свойствам или имена свойств даются телам, как это делают те, которые говорят, что вера влита или инспирирована, между тем как ничто, кроме тела, не может быть влито или вдунуто во что-нибудь; таковы также утверждения: протяжение есть тело, привидения суть духи и т. п.

3. Третью причину я приписываю тому обстоятельству, что имена свойств тел, лежащих вне нас, даются свойствам наших собственных тел, как это делают те, которые говорят: цвет находится в теле, звук находится в воздухе и т. п.

4. Четвертую причину я приписываю тому обстоятельству, что имена тел даются именам или речам, как это делают те, которые говорят, что существуют универсальные вещи, что живое существо есть род или универсальная вещь и т. п.

5. Пятую причину – тому обстоятельству, что имена свойств даются именам и речам, как это делают те, которые говорят: природа вещи есть ее дефиниция, повеление человека есть его воля и т. п.

6. Шестую причину я вижу в пользовании вместо точных слов метафорами, тропами и другими риторическими фигурами. Ибо хотя позволительно говорить в обиходной речи, например: дорог а идет или ведет сюда или отсюда, пословица говорит это или то (между тем как дорога не может ходить, ни пословица говорить), однако, когда мы рассуждаем и ищем истины, такие речи недопустимы.

7. Седьмую – я вижу в именах, ничего не означающих, но заимствованных из схоластики и выученных наизусть, как, например, гипостатический, пресуществление, вечное, ныне и тому подобные бессмыслицы схоластов.

Тот, кто умеет избегать таких вещей, нелегко впадает в какую-нибудь нелепость, если только это не случится в силу пространности какого-нибудь рассуждения, при котором может быть можно забыть то, что было сказано раньше. Ибо все люди рассуждают от природы одинаково и хорошо, когда они имеют хорошие принципы. В самом деле, кто же так туп, чтобы совершить ошибку в геометрии и еще настаивать на ней, когда другой обнаруживает ее ему?

Отсюда очевидно, что способность к рассуждению не есть нечто врожденное в нас подобно ощущению и памяти, а также не нечто приобретенное одним лишь опытом подобно благоразумию, а что она приобретается прилежанием: прежде всего, в подходящем применении имен, во-вторых, в усвоении хорошего и правильного метода в отношении продвижения вперед от элементов, каковыми являются имена, к утверждениям, образованным путем соединения имен между собой, и отсюда к силлогизмам, которые являются связями одного утверждения с другим, пока мы доходим до знания всех связей имен, относящихся к интересующей нас теме, и это именно то, что люди называют на у кой. И между тем как ощущение и память дают нам лишь знание факта, являющегося вещью прошлой и непреложной, наука является знанием связей и зависимостей фактов между собой; благодаря такому знанию мы из того, что мы в данный момент можем сделать, знаем, как делать что-нибудь другое или что-нибудь подобное в другое время, если пожелаем. Ибо когда мы видим, как какая либо вещь совершается, по каким причинам и каким образом, то, если подобные причины попадают в сферу нашего воздействия, мы знаем уже, как их можно заставить произвести подобные же следствия.

Дети поэтому вовсе не одарены способностью к рассуждению до тех пор, пока они не получили способности речи; тем не менее они называются разумными существами в силу очевидной возможности обладать способностью к рассуждению в будущем. А что касается большей части людей, то хотя они и обладают некоторой способностью к рассуждению, например, до известной степени при счете, однако они обладают этой способностью в такой малой степени, что она им приносит мало пользы в повседневной жизни; и если в этой повседневной жизни некоторые лучше, некоторые хуже справляются со своими делами, то это зависит от различия их опыта, быстроты их памяти и различного направления их склонностей, и особенно от удачи и неудачи и от ошибок одних в отношении других. Ибо, что касается науки или определенных правил действий, то они настолько далеки от этого, что не знают, что это такое. Геометрию эти люди принимают за колдовство. А что касается других наук, то те, которые не обучались их основам и не достигли некоторого успеха, так чтобы могли видеть, как эти науки получились и как они возникли, подобны в этом отношении детям, которые, не имея представления о рождении, верят бабам, которые им говорят, что их братья и сестры не родились, а были найдены в огороде.

Тем не менее те, которые не обладают никаким научным знанием, находятся в лучшем и более достойном положении со своим природным благоразумием, чем люди, которые благодаря собственному неправильному рассуждению или благодаря тому, что они доверяются тем, которые неправильно рассуждают, приходят к неправильным и абсурдным общим правилам. Ибо незнание причин и правил не так отдаляет людей от достижения их целей, как приверженность к ложным правилам и принятие ими за причины того, к чему они стремятся, того, что является причиной не этого, а скорее чего-то противоположного.

Резюмируем. Свет человеческого ума – это вразумительные слова, предварительно, однако, очищенные от всякой двусмысленности точными дефинициями. Рассуждение есть шаг, рост знания – путь, а благоденствие человеческого рода – цель. Метафоры же и бессмысленные и двусмысленные слова, напротив, суть что-то вроде ignes fatui (блуждающих огней), и рассуждать при их помощи – значит бродить среди бесчисленных нелепостей, результат же, к которому они приводят, есть разногласие и возмущение или презрение.

Если богатый опыт есть благоразумие, то богатство знания есть мудрость. Ибо хотя мы обыкновенно обозначаем именем мудрость и то и другое, однако римляне всегда различали между prudentia и sapientia, приписывая первое свойство опыту, а второе – знанию. Чтобы сделать, однако, разницу между указанными свойствами более ясной, приведем следующий пример. Предположим, что один человек обладает природной способностью и ловкостью в применении своего оружия, а другой сверх этой ловкости приобрел знание того, где он может ранить противника или быть раненным последним при всяком возможном положении и при всяком возможном способе защиты. Способность первого будет относиться к способности второго, как благоразумие к мудрости; обе эти способности полезны, но вторая – непогрешима. Те же, кто, доверившись лишь авторитету книг, слепо следует за слепым, подобны тому, кто, доверившись ложным правилам учителя фехтования, самонадеянно отваживается выступать против противника, который или убьет или посрамит его.

Из признаков знания некоторые достоверны и безошибочны, другие недостоверны. Достоверны, когда тот, кто претендует на обладание знанием какой-либо вещи, способен учить этому самому, то есть вразумительно доказать другому правильность своего притязания. Недостоверны, когда лишь некоторые частные явления соответствуют его претензии и вследствие многих случайностей оказываются такими, какими, по его утверждению, они должны быть. Признаки благоразумия все недостоверны, ибо невозможно замечать путем опыта и запоминать все обстоятельства, которые могут изменить успех. Но признаком безрассудства, обычно называемого презрительно педантизмом, является то, что человек, не имеющий в каком-либо деле безошибочного знания, необходимого для успеха в этом деле, отказывается от собственной природной способности суждения и руководствуется общими сентенциями, вычитанными у писателей и подверженными многочисленным исключениям. И даже среди тех самых людей, которые на совещаниях по государственным вопросам любят показать свою начитанность в политике и в истории, весьма немногие делают это в своих домашних делах, где затрагиваются их частные интересы, ибо они достаточно благоразумны в отношении своих частных дел. В общественных же делах они больше озабочены репутацией их собственного остроумия, чем успехом чужого дела.

Глава VI

О внутренних началах произвольных движений, обычно называемых страстями, и о речах, при помощи которых он и выражаются